Endoskopische

Vollwandresektion

Die schonende Methode erspart aufwändige Operationen.

| Notaufnahme Dresden | 0351/810-1708 |

|---|---|

| Notaufnahme Niesky | 03588/264-0 |

| Notaufnahme Dresden | 0351/810-1708 |

|---|---|

| Notaufnahme Niesky | 03588/264-0 |

Die schonende Methode erspart aufwändige Operationen.

Die bisher verfügbaren endoskopischen Resektionsverfahren setzten voraus, dass Polypen mit einer Schlinge gefasst werden können beziehungsweise dass es gelingt, sie zu unterspritzen (zu liften). War beides nicht möglich, blieb nur die chirurgische Abtragung. Mit der endoskopischen Vollwandresektion können im Diakonissenkrankenhaus nun auch solche Befunde endoskopisch entfernt werden.

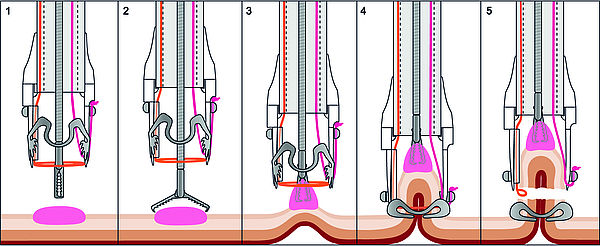

Um eine endoskopische Vollwandresektion (Endoscopic Full Thickness Resection; EFTR) durchzuführen, muss das Endoskop mit dem Full Thickness Resection Device (FTRD) aufgerüstet sein. Der erste Schritt ist die Identifizierung des Polypen (1). Weil das mit dem auf der Endoskopspitze sitzenden Tubus nicht immer einfach ist, wird der Befund bei der vorangehenden Standard-Koloskopie zirkulär mit Koagulationspunkten markiert. Anschließend wird der Polyp mit einer Zange gefasst (2) und zusammen mit Submukosa und Muskularis propria in den Tubus hineingezogen (3). Der außen auf dem Tubus sitzende große Klipp (Over The Scope Clip; OTSC) kann nun in das hineingezogene Gewebe abgeworfen werden (4). Schließlich wird die im äußersten Rand des Tubus integrierte Schlinge zugezogen und das Vollwandpräparat mittels Hochfrequenzstrom abgeschnitten (5).

Das Präparat bleibt mit der Zange gefasst im Tubus und wird samt Gerät entfernt. Anschließend kann es auf Styropor aufgespannt in Formalin in die Pathologie eingesandt werden. Da man mit dem Präparat im Tubus keinerlei endoskopische Sicht mehr hat, wird anschließend nochmals ohne FTRD vorgespiegelt, um eventuelle zusätzliche prozedurbedingte Wandläsionen auszuschließen.

An der EFTR-Stelle zeigt sich typischerweise mittig impaktiertes, gelbes peritoneales Fettgewebe, umgeben von denaturierter und damit weiß erscheinender Muskularis durch die Hochfrequenzabtragung. Bezüglich ihrer Dichtigkeit erübrigt sich eine Kontrolle der EFTR-Stelle, weil sich dieser Verschluss in präliminaren Gewebeversuchen einer chirurgischen Darmnaht als mindestens ebenbürtig erwiesen hat. Die eigentlich mittels Hochfrequenzstrom-Schlinge erzeugte Perforationsöffnung wird schon vor der Entstehung durch den OTSC verschlossen.

Durch den aufsitzenden Tubus ist sowohl das endoskopische Blickfeld als auch die Manövrierfähigkeit des Endoskops eingeschränkt. Letzteres wird durch die Hüllfolie noch verstärkt. Dadurch ergeben sich für diese Methode drei Limitationen:

Außerdem ist zu beachten, dass der zu entfernende Befund nicht angesaugt, sondern immer mit der Zange gezogen werden soll. Es gibt einen kasuistischen Bericht, der beschreibt, dass beim Ansaugen im rechten Colon transversum neben der Kolonwand auch ein Teil der Gallenblase mit eingesaugt und entfernt wurde. Dies blieb aber ohne Schaden für den Patienten, da außer der Darmwand auch die Gallenblase sicher verschlossen worden ist (allerdings am Kolon adhärent).

Nach einer EFTR sollte der Patient 24 Stunden stationär nachbeobachtet werden. Bezüglich des Trinkens oder Essens ergibt sich kein anderes Vorgehen als nach einer Standard- Koloskopie. Für die Nachsorge gilt: Diagnostiziert der histologische Befund ein ohne Rest (= R0) entferntes Adenom, folgt eine leitlinienkonforme Kontrollkoloskopie in drei oder fünf Jahren. Handelt es sich bereits um ein T1-Karzinom, so ist in einer R0-Situation bei günstigen Begleitumständen (G 1 oder 2, V0, L0, Pn0) ebenfalls eine definitive Versorgung gegeben. Sollten ungünstige Begleitumstände festgestellt werden, dann muss onkologisch operiert werden. Insgesamt kann durch dieses neue Verfahren bei benignen oder beginnend malignen Befunden die Zahl von Operationen jedoch deutlich reduziert werden.